意味はなくても。

This Might Be Unremarkable

By Annakeara Stinson

訳 : 杉山大悟

ハイ・ヒルズのボランティアは毎日違う翼を担当することになるが、その日、私は珍しくアルツハイマー病患者の病棟を担当することになった。大学の長期休暇中もボランティアをしに来るのは寮生である私しかいなかった。毎週、図画工作をたしなんだり、レクリエーションルームでおしゃべりなおばあさんのマニキュアを手伝ったりすることになっていたが、その日は好きなようにさせてくれた。そのせいか、少しソワソワしていた。

アルツハイマー病棟は、看護師が落ち着いた手つきで押し開けた二重の開き戸の向こう側にあった。天窓から注がれる明かりと、微かなマッシュポテトの匂いと共にに来客を迎え入れるのは、ハート型に切られたピンク色の厚紙で彩色豊かに飾り付けられている掲示板。そこには入居者の写真と名前が貼られていて、赤ちゃんの誕生のお祝いを彷彿とさせる明るさで彼らの最期の日々が近づいていることを告げていた。

看護師に少し待つように言われ、掲示板を見ていた。「人生には二度、幼児期がある」。掲示板に貼られた写真は、そんな、どうにか老いを理解しようと、人々が口にする言葉を思い出させた。愛する人が徐々に瞳から、体から乖離していく過程と、精神が心の奥底に閉じ込められてゆく、四肢関節が脆く崩れ去っていく不可逆性にどうにか意味を加えようと口にする言葉を。

ただ、老い、朽ちゆく者の顔の周りをレース、ハートの折り紙、太陽と肉球の絵で彩るという行為はいかがなものか。例えばイマナ、ドリス、ビルという、あまりに魅力というものからかけ離れている老人たちをその様にに飾り付けるのは侮辱的とまではいかなくても、どこか的外れで、不体裁なように感じる。少なくとも私は、自分の頬が顎の下まで垂れ始めたらそんな風に大々的に顔を張り出され、クレヨンで書かれた名前を世間に晒したいとは思わない。

しばらくしてから、先ほどの看護師が戻ってきて指を鳴らし、私についてくるように指示してきた。低身長を灰色の縞模様の入ったナース服に包み、足元をクロックス、うなじをクリップから零れる毛先で装飾している彼女は、廊下の先にいる、車いすの女性を指さした。

「今日は彼女が担当ね。ソフィーさんっていうの。」

アルツハイマー病棟には音楽が鳴り響いていて、ソフィーに近づくにつれて益々その音量は大きくなっていく気がした。もちろん流れているのは気持ちを和らげると言われるクラシック。在りし日への思いから生まれ、また、懐古の情を引き出す音楽。ある時には柔らかさを持ち、またある時には不安を掻き立てる音楽。心の奥でないまぜになっている様々な感情に輪郭を与える音楽。

もう、ニール・ヤングでもかければいいのに。レゲエでもなんでも、とにかく明るくて、ゆったりしたものを。

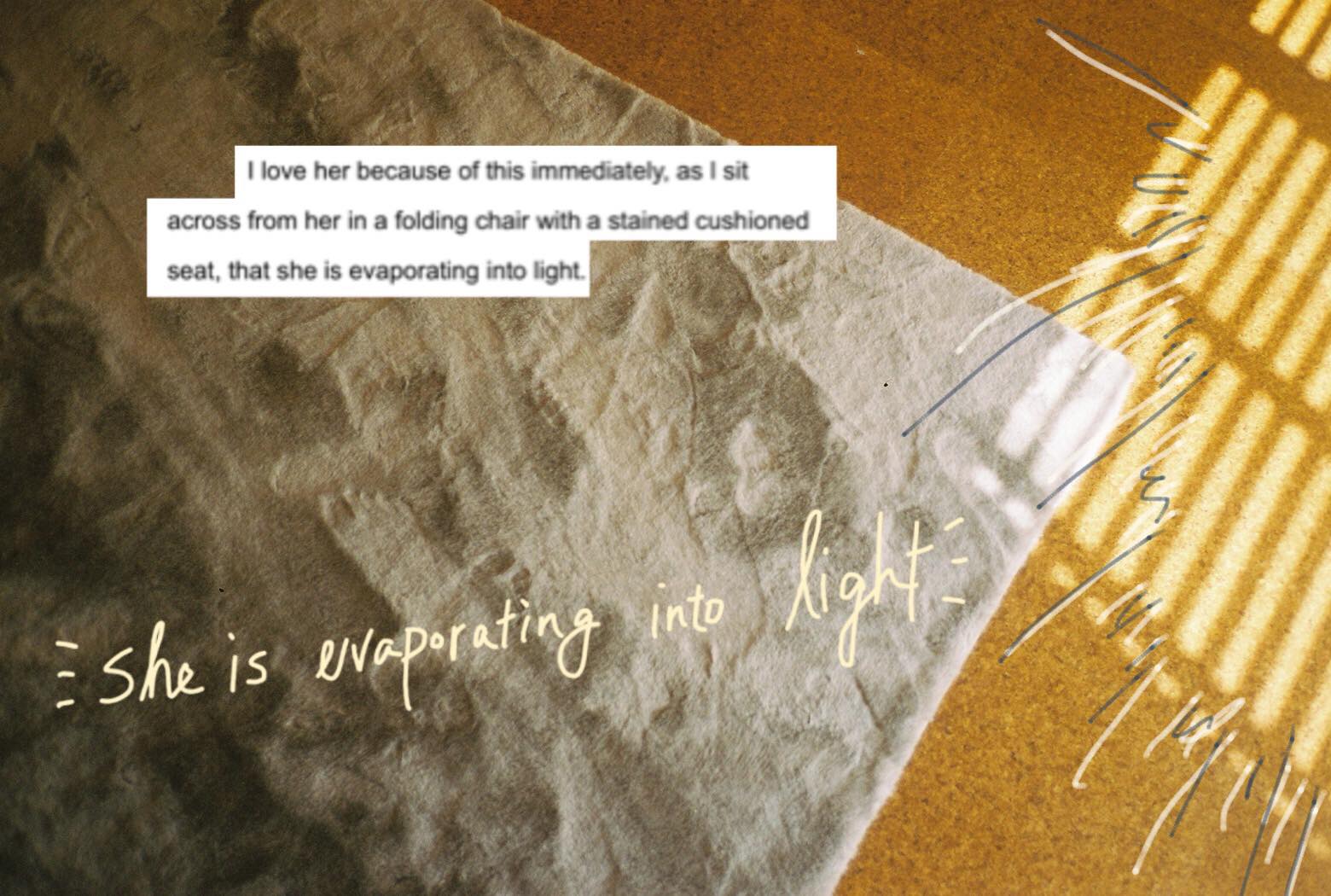

大音量で流れるクラシックは威圧的で、なんといっても重々しすぎる。入居者の写真を飾るピンク色のハートのように、どこか筋違いで、悪意さえも感じられた。でも、もしかしたらその大音量は入居者にとって必要なものなのかもしれない。その爆音と振動を通してでしか部屋に充満する、身体と空気の境界を曖昧にするような死の気配を貫くことができないのかもしれない。窓際に座るソフィーも、カーテンの隙間から射してくる陽光に溶け込んでいっているように見えた。

そんな彼女はどこまでも美しく、瞬時に惹き寄せられた。私はクッションの部分に染みが付いたパイプ椅子を引っ張ってきて、彼女の前に腰を下ろした。彼女の髪は石灰のように白く、見たところ普段からカーラーで手入れされているようだった。一本一本の毛は細く、角が立つまでかき混ぜられたクリームのように彼女の頭を飾っていた。肌は見るからに薄く、柔らかく、浮きたつ血管に指をなぞらせたくさせた。他の女性入居者にもするように、関節周りの肌の緩みを確かめ、顎から鎖骨へと流れる滑らかな首の表面をつまみたくさせた。瞳は眠たげで、手は膝の上に乗せられていた。服装は小さな真珠のビーズが散りばめられたピンクのカシミアのセーター。袖には畳まれた跡がまだ残っていた。

いつも、いつ、どうやって入居者がそこまで服の手入れをしているのかを考えると、その奇跡的な神秘に魅了される。誰か、彼女を愛する人が手伝い続けているのかもしれない。それとも、もはや彼女の記憶に残っているのは白い薄紙の上でセーターを丁寧に畳み、虫食いから守るためにビニールに包むことだけなのかもしれない。クチナシの香りがするソフィーには防虫剤の気配もなかった。

先ほどとは別の看護師が近寄ってきて、男性を乗せた車いすをソフィーの隣に停めた。夫だろうか。恋人だろうか。彼は眠っているようだったが、目元が隠れるように傾けられたキャスケットのせいではっきりとはわからなかったから、ソフィーに声をかけてみることにした。

「ソフィー?」

彼女は私に目を向け、笑みを浮かべることさえなかったが、少し首を傾げた。そしてやがて、はい、とうなずいた。はい、はい。はい、はい、はい。

唇を舐め、ソフィーはゆっくりと瞬き、そして目を細めた。もう一度。私にうなずき、暫くしてから話し始めた。私が名前を呼びかけると、気分がいいか尋ねると、天気がいいですねと笑うと、彼女は答えてくれる。私にはわからない言語で答えてくれる。口の中にとどまり、ポーランド語のように断続的な休符を通して意思を伝達する言語。彼女は眉の運動を使って瞼を持ち上げ、質問を投げかけてくる。笑顔で私はそれに答える。彼女は毎日衰え行く記憶と闘いながら、誰にも伝わらないその言語でしか話すことができなかった。心の底からさみしかったに違いない。

その日、私の祖母が死への道なりを辿っていたことが、私がソフィーと過ごした時間をいかに感傷的で、クサく感じさせたことか。祖母であるコリーンの脳内では、記憶と手先の運動を司る部分に腫瘍がその触手を深く根を張っていた。遥か遠くまで面会しにいったため、与えられた時間は短く、その分印象深かった。初めて彼女の状態を目にしたとき、とても手を触れたり、頭を半周する、粗雑に縫いつながれた傷跡に目をやったりすることはできなかった。傷にしなやかな指をなぞらせ、髪の毛でそれを隠そうとしていた彼女は、自慢だった美貌になんとかしがみつこうとしていた。

病室で祖父母といたとき、彼女は一人で用を足そうとして、そのまま便座にしりもちをつき「もう、いなになったうわ!」と嘆いた。普段だったらそんな祖母を見て笑っていたかもしれないが、その時は恐怖を覚えるほかなった。彼女は私に向かって高校時代の親友であるメグの名前で呼びかけてきて、後始末を手伝うように頼んできた。そんな彼女を見て、いつもは短気で、恰幅のいい祖父は発作を起こしたかのように嗚咽を漏らし始めた。しばらく動くことができなかった私はやがて祖母の方へ行き、糞便がこびりついた太ももをウェットティッシュで丁寧に拭ってやった。祖母と深く関わったのはそれが初めてだった。

「人生には二度、幼児期がある」

ソフィーと暫く静かに座っていたら、彼女は手を伸ばし、私の顔に指で触れてきた。爪は鼻の頭を、親指は涙袋を、何かを探るかのように優しくなでる。私は、指を私の頬に伝わせていく彼女をジッと見つめ、やがて恥ずかしくなって隣の窓を通してハイ・ヒルズを囲う木々へと目を背けた。三列に並ぶ木々の向こうには高速道路をはじめとした建物が見えたが、あまり遠くを見ようとしなければ、まるで森の中にいる気持ちになれた。

ソフィーに視線を戻したころには、私のでこは微かに口を開いている彼女の両手に包まれていた。その様子はあまりに穏やかで優しく、私の頭蓋骨をとろけさせてしまいそうだった。彼女は私の頬に手をあてがい、ゆっくりと引き寄せ、髪の毛の生え際に唇を当て、頭を下げるように促してから、もう一度、今度は私の頭の頂点にキスをした。彼女は私の両耳を手で覆い、私は彼女の膝に手をのせた。彼女と触れることで生まれる平穏な気持ちに驚きつつも、そうすることが二人にとって一番自然であるような気もした。

ピンク色にきらめく雲を突き抜け、光あふれる森林を、炎のように弾ける荒波を駆け抜け...

もう一度、隣に眠る男性が彼女の恋人か夫であるかという疑問が頭をよぎったが、彼の乾ききった手、泥のような臭いからしてそれは考えにくかった。さらには、ソフィーの優しい目線と手つきから、彼女が本当の意味で女性を愛する人なのではないかとも思えた。実はまさにその瞬間、愛する人との一時を、私を通して過ごしていたのかもしれない。私を通してソフィーはその誰かと寄り添うことができたのかもしれない。愛し、そして失ってしまった誰かと。そう、恋人か、娘か、それとも友人か、母親かと。

それとも、もしかしたらやはり見えていたのは私なのかもしれない。もしかしたら私しか見えていなかったのかもしれない。そして、私もソフィーしか見えないようになれば、共にそこから脱出することができたのかもしれない。ゆったりと飛んでいき、老人ホームの屋根を突き破り、死の臭いと、それを洗い流そうとする洗剤の臭いと、生暖かい空気、つまらない天井、安いトイレットペーパー、柔らかすぎる食べ物、そして垢臭いベッドから遠く離れたどこかに行けたのかもしれない。ピンク色にきらめく雲を突き抜け、光あふれる森林を、炎のように弾ける荒波を駆け抜け、四季折々の食べ物を楽しみ、やわらかいベッドの中二人でくるまり、時には薬にはまり、泥の中を転がりまわり、吐くまで笑い、笑い、笑い、品のかけらもないクラブで、ここで流れるクラシック以外ならなんでもいいから音楽を爆音で流し、踊って、踊って、踊る。そんなことができたのかもしれない。

ただ、時間は限られていた。だからこの出来事を記憶に刻みたくて、文章に起こすことにした。ただソフィーの指と、私の唇の話であるのみなのに、どうにかもっと意味のあるものにできるように。指と、唇の話であるのみでも。

film photography: 神田英里

illustrations: Haruka (@_b_o_m_77)